Hace un tiempo, Camila, una mujer de 30 años, llegó a mi consulta un par de semanas después de haber tenido un accidente en bicicleta. Era un atropello menor, y luego de ser asistida en Urgencias y descartar lesiones internas, fue dada de alta. Me contó que si bien aún sentía dolor —los hematomas en sus piernas y brazos hablaban por sí solos—, de eso ya estaba bien. Pero cuando le pregunté por qué había venido, decidió contarme el accidente.

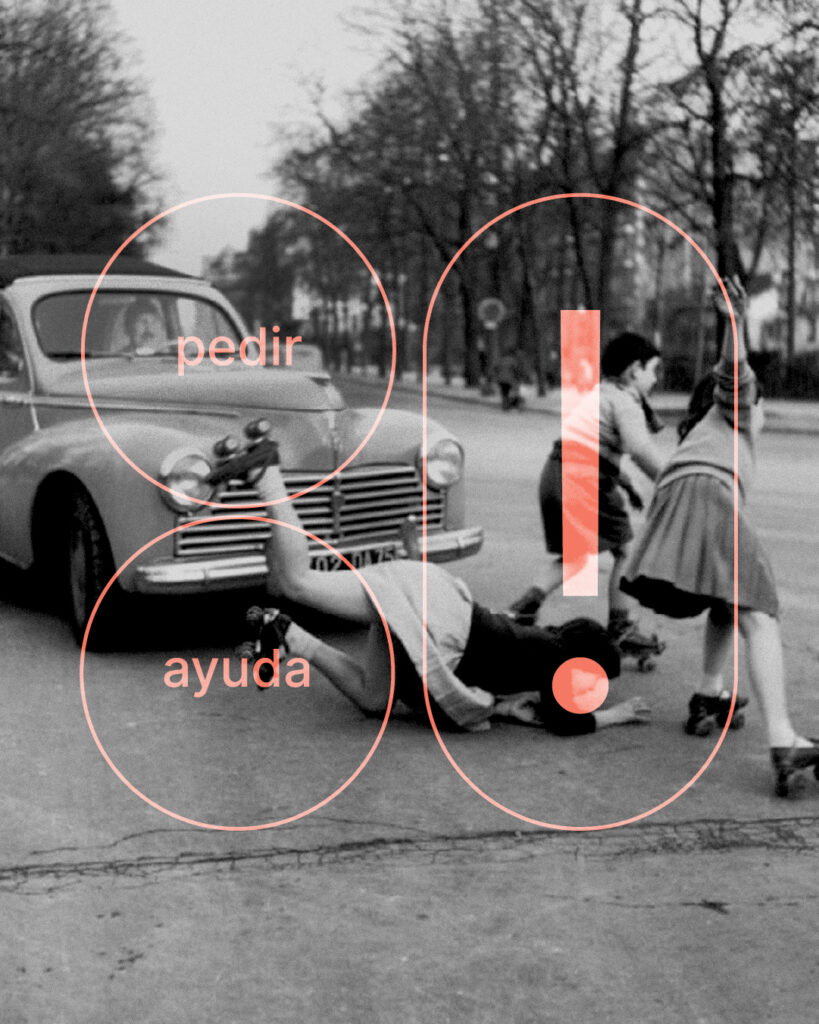

Ella estaba cruzando un paso peatonal cuando un auto detenido arrancó con fuerza para aprovechar que, por el otro lado, no venía ningún auto. Y no la vio. El impacto la hizo saltar lejos y su bicicleta quedó como acordeón. Se paró apresurada, sin conciencia del dolor. Quiso seguir rápido su camino porque tenía una reunión. Cuando llegó a la vereda, asistida por un peatón, se dio cuenta de que su plan era imposible. Le dolía demasiado el cuerpo y su bicicleta ya no se podía usar. Aún así, decidió caminar varias cuadras de vuelta a su casa. Insistía que estaba bien.

Una señora la acompañó hasta su edificio y me contó que se sintió muy agradecida de esa compañía. Cuando llegó a su casa, se dio cuenta del dolor que sentía y pidió un taxi para ir a Urgencias. Antes de partir, le escribió un mensaje a su familia: “Me atropellaron, estoy bien, pero iré al hospital a revisarme. Les cuento cómo me va”. Todos estaban trabajando, no los quería molestar. Hasta el momento, estaba bajo control. Pero cuando la atendieron, recostada en la camilla, se puso a llorar desconsoladamente. Se sentía sola, y eso le daba una profunda pena. Lloraba de pena.

Ese momento de intensa angustia se volvió evidente: tenía que consultar. ¿Por qué había insistido en seguir rumbo al trabajo? ¿Por qué no se había podido detener, ni se había permitido sentir el dolor? ¿Por qué le era tan difícil pedir ayuda a pesar de necesitarla? Quería resolver su problema sola. Esa era ella; independiente y fuerte.

En terapia pudo entender que había una larga historia en la que ella nunca había pedido ayuda. Durante su infancia y adolescencia sintió poco disponibles emocionalmente a sus padres. No es que no estuvieran presentes físicamente, es que no podían conectar con sus necesidades emocionales porque siempre había alguien que necesitaba más. En un comienzo, los muchos hermanos que nacieron después de ella. Luego, los intensos conflictos de pareja, las dificultades económicas y la inestabilidad emocional del sistema parental a propósito de todo esto.

Esta mujer se había transformado en una experta en esconder lo que le pasaba y lo que necesitaba, aprendiendo a resolver los problemas sin ayuda de otros. Si bien esta característica era parte de su personalidad, pudo entender que eso que a veces era un valor, podía ser también una dificultad. No se atrevía a reconocer ni expresar su necesidad de apoyo, contención y comprensión. Probablemente, por temor a que no respondieran como ella necesitaba.

Creo que Camila buscaba intencionalmente garantizar lo que la hacía sentir segura; su independencia y fortaleza. En ese lugar se sentía aparentemente a salvo y, para lograrlo, hacía pequeñas acciones inconscientes como querer subirse rápido de vuelta en su bicicleta después del accidente o no llamar a alguien cercano para que la acompañase a Urgencias. El problema de todo esto era lo que quedaba en la sombra: con tal de protegerse de una respuesta poco sintonizada con su necesidad, se callaba y resolvía sola. El tema es que, sin darse cuenta, eso le dolía más. Callar la distanciaba. La dejaba lejos. La dejaba sola.

Aprender a pedir ayuda es algo que a muchas personas nos cuesta. Tenemos miedo a que no nos entiendan, que crean que estamos exagerando, que la respuesta no llegue o no sea la que necesitamos.

Entender cuáles son las razones que nos movilizan a actuar así y cuál es la historia singular que nos hace ser como somos, es clave para poder cambiar.

Una de las primeras acciones que debiésemos hacer, es habitar un proceso donde podamos relacionar para entender. ¿Cuál es la relación entre nuestra historia y nuestra dificultad? ¿De qué manera nuestra historia vivida nos podría ayudar a entender por qué hay cosas que se nos hacen difíciles? En terapia, este suele ser uno de los momentos más dolorosos, pero sin duda, el más necesario. Las personas queremos avanzar sin detenernos, resolver con tips y consejos útiles (y rápidos), pero en mi experiencia, al menos, esto no funciona. Es necesario revisitar las experiencias en un proceso sentido, donde no sólo contemos una historia, sino que también podamos conectarnos con lo que sentimos en ese momento.

Sorprendentemente, acá es donde suele haber novedad, porque la experiencia terapéutica suele inaugurar un espacio donde la persona se siente escuchada, atendida, contenida y entendida. A veces por primera vez en su historia. Y volvemos a la idea inicial: no es que no haya conversado con alguien antes, es que a veces las y los pacientes sienten que nunca nadie los había entendido y escuchado de esa manera. De la manera que necesitaban, para entonces sentir que podían expresar sus emociones más genuinas y sinceras.

En terapia no hay que esconder, no hay motivos para reprimir. Hay otro que escucha atento, conectado, conteniendo.

Esto cimienta las condiciones necesarias para aprender a expresar lo que no sabemos cómo expresar. Es una oportunidad para comenzar a expresar aquello que habíamos tapado porque creíamos que era más fácil reprimir y negar, que enfrentar y sentir.

Lo interesante de transitar un proceso así, es que por un lado aprendemos que nuestras y nuestros terapeutas no son los únicos que pueden conectar, entendernos y sostenernos, y por otro, que hay acciones que puedo hacer distinto para mostrarle al otro lo que necesito. Si esto ocurre, pasan varias cosas positivas: amplío el círculo de personas en quiénes puedo confiar y aprendo a expresar mis necesidades, posibilitando que los otros se acerquen de una mejor manera porque les he mostrado lo que necesito.