Lonquén, que en mapudungún significa “en lo bajo”, es –al mismo tiempo– el nombre de una localidad, de una tragedia y de una exposición. Pero esa simultaneidad, ese espesor, más que volver nítida a Lonquén, la hacen imprecisa.

Esa es, al mismo tiempo, su virtud y su trampa. Porque Lonquén, la localidad rural en la comuna de Talagante, fue el lugar donde ocurrió la trágica muerte (1973) y aparición (1978) de los cuerpos de 15 hombres asesinados por el gobierno militar, que a su vez dio origen a Lonquén. 10 años (1989), la ya canónica exposición de Gonzalo Díaz realizada en la galería Ojo de Buey.

Los años que marcan los desplazamientos entre cada uno de esos lugares y sucesos, tampoco son en vano. Están determinados por un retraso que contribuye a una memoria imposible. Una memoria a la que queremos acceder, pero no podemos. A través del análisis de la performance Diré tu nombre (1989), que se realizó como cierre de la exposición de Díaz en 1989, buscaré encontrarle un revés a esa imposibilidad. Porque mediante la destrucción a martillazos de parte de la obra y la verbalización de los nombres de los desaparecidos (posteriormente aparecidos y vueltos a desaparecer) se pudo abrir, aunque fuera temporalmente, un espacio insospechado para el duelo e incluso para un principio de reparación.

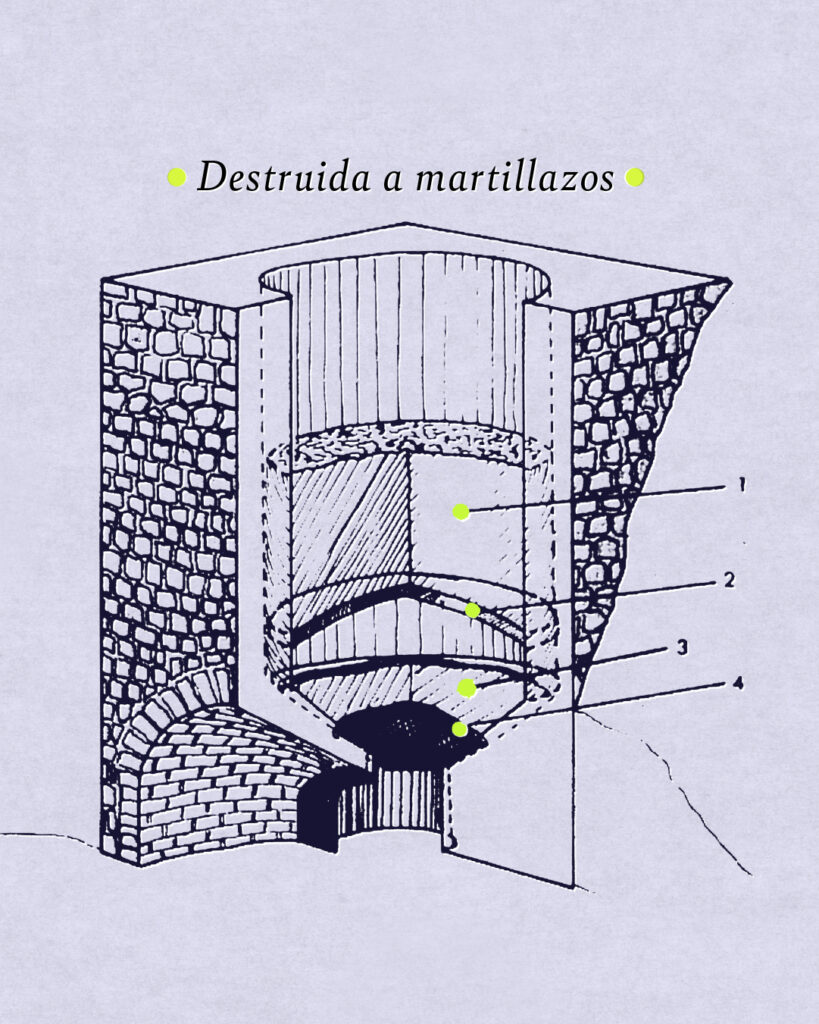

Vista así, la primera capa de Lonquén refiere un sitio específico: una mina de cal, sin fecha documentada de construcción, que fue abandonada a mediados del siglo XX.

Ahí, en algún momento posterior al 7 de octubre de 1973, tras instalarse la junta militar al poder del país, los cuerpos de 15 campesinos, entre 17 y 51 años, detenidos por Carabineros en la localidad de Isla de Maipo, fueron arrojados al fondo de uno de los dos enormes hornos de la mina. Cinco años después, en noviembre de 1978, sus restos fueron descubiertos tras un secreto hecho a confesión a un sacerdote.

La segunda capa, entonces, es el susurro. La voz del secreto que lleva al hallazgo y que vuelve pública la imagen de esos hornos circulares, contiguos y con una altura de nueve metros cada uno. Dos colosos de piedra que remitían a construcciones y fuertes medievales, tan espectaculares como crípticos. Fueron las romerías organizadas por los familiares las que transformaron ese lugar en un espacio vivo de memoria. Porque ahí, quienes habían perdido a sus padres, maridos y hermanos, instalaron cruces, flores y retratos individuales de los muertos. Esto para conmemorarlos y poder darle sepultura simbólica a sus 15 muertos sin cuerpo. Porque estos desaparecidos, una vez aparecidos, volvieron a desaparecer cuando el aparato de seguridad del Estado los retiró y los retuvo tras ser encontrados.

Esa es la tercera capa: la ausencia. Aún sin los cuerpos, los hornos de Lonquén se convirtieron en un lugar al que se iba a recordar, rezar, encontrarse y, muchas veces, a mirar las piedras. Eso, hasta que en 1981 el dueño del terreno dinamitó los dos hornos y prohibió el acceso al sitio. Después del regreso de la democracia, en 1996, el sitio fue declarado monumento nacional y, posteriormente, en el año 2005, el fisco adquirió definitivamente el área de 6,5 hectáreas en las que se encuentra este sitio histórico. Sin embargo, sus alrededores siguen siendo de propiedad privada y el acceso está prohibido. Actualmente, el portón que corta la entrada a la loma donde alguna vez estuvieron los hornos fue intervenido con un rayado que dice: MEMORIA SIN ACCESO. Un límite que nos priva de ejercitar la memoria y que nos obliga a pedir permiso para poder llegar.

La cuarta capa es la destrucción, por eso propongo que la performance con la que Gonzalo Díaz cerró su exposición Lonquén. 10 años (1989) fue una performance que, de alguna manera, trabajó con esa imposibilidad de recordar rompiendo algo: el vidrio que separaba a su propio cuerpo con la aspereza de una lija que había sido enmarcada. El vidrio, un vaso de agua y una luz puesta sobre el cuadro: todos temblaban cuando él, con un martillazo, rompía y decía el nombre de los muertos.

Entonces, ¿qué hay detrás de esas capas y tras el portón que impide el acceso? Propongo que está el pasado, esperándonos con una posibilidad de reparación.

Lo vemos quieto, en una ruina sobre la que, tras el hallazgo, hubo una ocupación espontánea de los cuerpos de los familiares que llegaron hasta ahí a velar a sus muertos. Lo vemos en los restos del sitio que se transformó en polvo para ejercer la memoria. ¿Cómo construir ese traspaso al presente, cómo traerlo de vuelta? A través de la ruptura en la performance.

Esa ceremonia; la de romper, destruir y quebrar, tiene en su centro al cuerpo de Díaz, que se refleja, habla y embiste ante una memoria imposible para, con un martillazo, construirle acceso.