La invención de la palabra ha permitido al ser humano registrar los hechos que han marcado su época. Así, el lenguaje se ha constituido como base fundamental de la Historia. Nos ha permitido conocer, entender y abrirnos a diversos hechos ocurridos en el pasado. En esa línea, uno de los relatos que se ha repetido a lo largo de la Historia es el asesinato de personas justificado por razones políticas o religiosas.

La idea de poder responsabilizar jurídicamente a los culpables de aquellos hechos fue una de las causas que motivó la vida de Raphael Lemkin. Nacido a inicios del siglo XX, desde niño mostró un desproporcionado interés en las distintas atrocidades hechas por diversos imperios, registradas en los libros que estaban en su casa. En 1921, leyó con atención sobre el asesinato de Talat Pasha, un antiguo líder de lo que ese entonces era el imperio Otomano. El hecho ocurrido en Berlín desató una intensa cobertura periodística que informaba sobre el juicio al asesino, un joven católico armenio que quería vengar la muerte algunos años antes de más de un millón de personas de su misma nacionalidad a manos de las autoridades imperiales musulmanes otomanas. Estos antecedentes consternaron a Lemkin, moviéndolo a abandonar sus estudios de lingüística para dedicarse al Derecho, con el objetivo de ver cómo crear un mecanismo que pudiera juzgar de forma universal a aquellas personas responsables de tal barbarie.

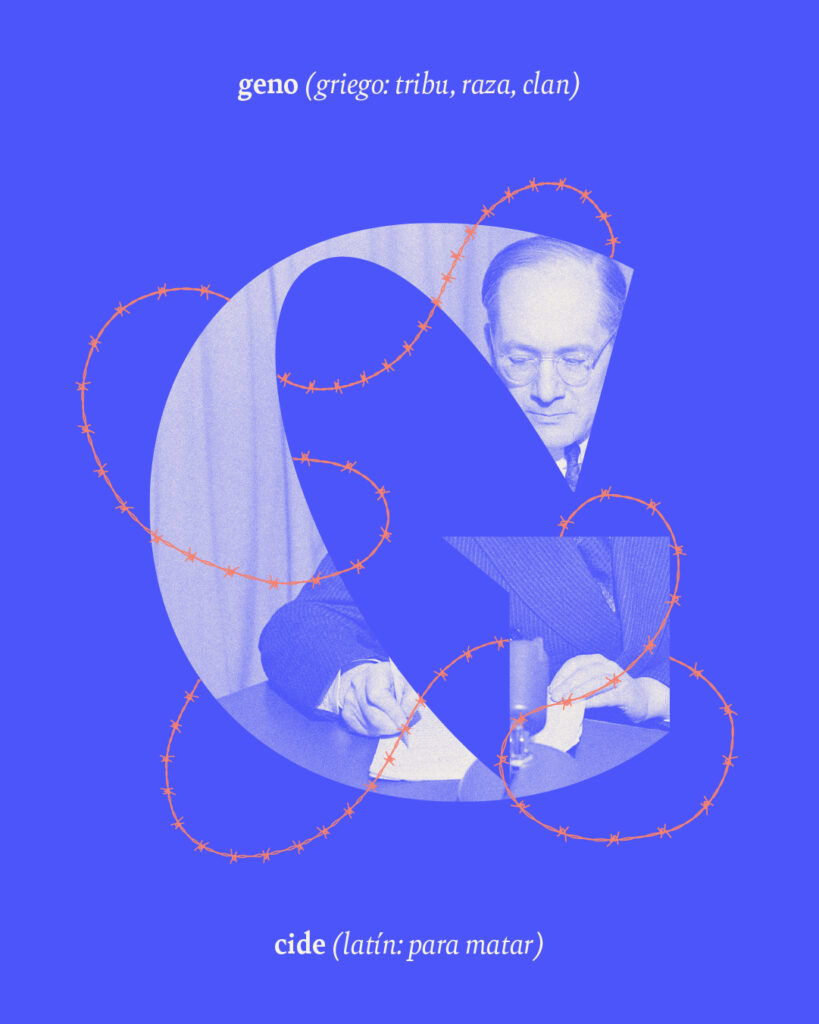

Hijo de una familia judío-polaca, presenció en carne propia cómo su religión se convirtió en un objeto de persecución, gracias a las crecientes atrocidades realizadas por los nazi luego de su llegada al poder. Lo anterior, lo movió a publicar un libro en 1944, donde introdujo el término “genocidio”. Fusionando la palabra geno (que en griego significa tribu, raza, clan) y cide (en latín: para matar), el concepto alcanzó un alcance mundial luego del término de la Segunda Guerra Mundial, donde más de 6 millones de personas perdieron la vida a raíz de estos actos.

En 1948, con el fin de evitar una situación como la vivida en Europa durante dicho conflicto, los entonces países miembros de la ONU aprobaron por unanimidad la Convención del Genocidio, criminalizando su realización.

Inspirándose en los exhaustivos estudios de Lemkin, el documento lo definió como “La puesta en práctica de acciones coordinadas que tienden a la destrucción de los elementos decisivos de la vida de los grupos nacionales, con la finalidad de su aniquilamiento”, creándose además un Tribunal Internacional con sede en La Haya para indagar en tales hechos en caso de ocurrir en un futuro.

Con el paso de las décadas, los horrores de la Guerra Mundial en Europa empezaron a verse con más distancia en el tiempo, haciendo que el genocidio fuera distinguido como algo lejano de una oscura época. El fin de la Guerra Fría -que tuvo como principal consecuencia la evaporación del socialismo en la Unión Soviética y Europa- generó incluso una percepción de que vendría un futuro más unido y próspero, al acabarse la división ideológica que había enemistado al planeta durante casi medio siglo.

Esta sensación de optimismo resultó ser extremadamente efímera, cuando los titulares internacionales empezaron a ser captados por los eventos ocurridos en Yugoslavia. Una federación de repúblicas en donde vivían serbios (cristianos ortodoxos), bosnios (musulmanes) y croatas (católicos), tóxicos nacionalismos fundamentados en las diferencias culturales existentes que hicieron saltar por los aires décadas de tranquila convivencia. Por esta razón, hace 30 años, se inició la guerra en Bosnia, luego de declarar su independencia al no querer ser parte de una Yugoslavia nacionalista que prometía en convertirse en la “Gran Serbia”.

Dividida su población entre serbios, bosnios y croatas, uno de los puntos más infames de aquel conflicto ocurrió en el pequeño pueblo de Srebrenica. Atestado de refugiados musulmanes protegidos por una base de las Naciones Unidas, los serbios de igual forma decidieron conquistar el lugar en 1995. Prometiendo salvar la vida de los refugiados, la población fue evacuada en buses para trasladarlos a un lugar supuestamente más seguro. Al llegar al destino, solo bajaron mujeres y niños, ya que el resto de los hombres terminaron siendo asesinados a sangre fría por los serbios. El hecho -rápidamente calificado de genocidio- terminó años después con un juicio en La Haya en contra de diversos jerarcas serbios responsables de las masacres.

Después de la muerte de Lemkin en 1959, han ocurrido diversos genocidios a lo largo del planeta, demostrando que este instinto sanguinario, que él identificó leyendo de niño, está lejos de desaparecer. A pesar de esto, la invención de su concepto ha facilitado la creación de conciencia sobre el hecho, ayudando también a que su obsesión por crear un mecanismo que castigara a sus responsables, se convirtiera en algo concreto.